こんにちはユキドケです。

今回は、マルクス経済学の段階説について話をします。

この記事を見る前に経済学の流れを知っておくとより理解が深まります。

共産主義の目的

マルクスの掲げる共産主義は財産を共同所有することで平等を目指す考え方です。

資本主義の問題点として資本家と労働者の格差を指摘しています。

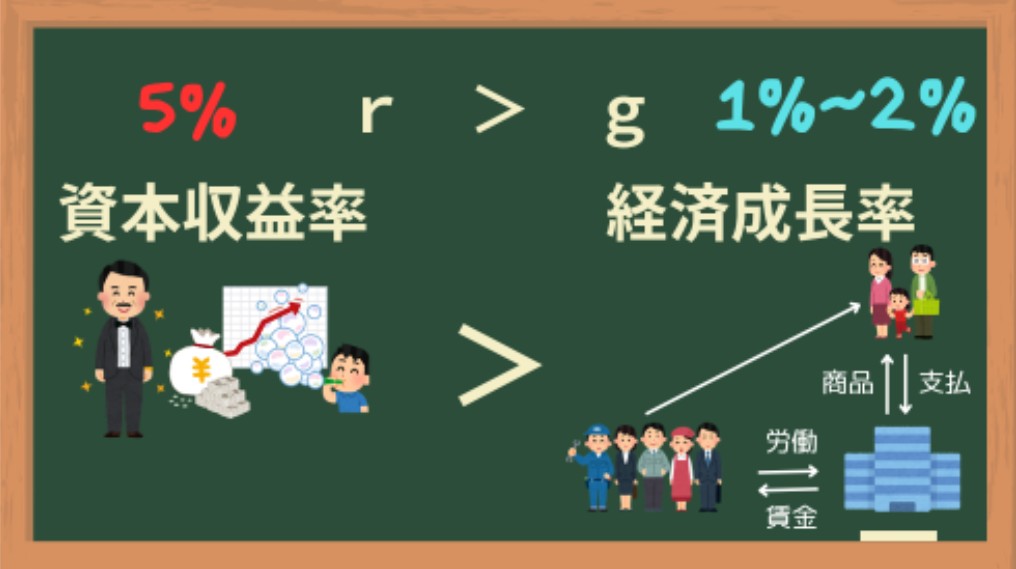

例えば「r>g」という考えがあり投資をした際の資本収益率の方が経済成長率よりも大きくなります。

したがって富を持っている者が投資をすることでより格差が広がっていきます。

ここを問題視している訳です。

マルクス経済学の段階説

共産主義では唯物論という、政治や社会や文化は生産や消費といった物質的な部分で決定するといった考え方をします。

政治や社会や文化を上部構造といい

生産や消費といった経済活動を下部構造といいます。

この下部構造が上部構造を変える訳です。

そして、下部構造で生産性の向上や新しいイノベーションが起こるとそれに伴って上部の政治や社会や文化も変化するとしています。

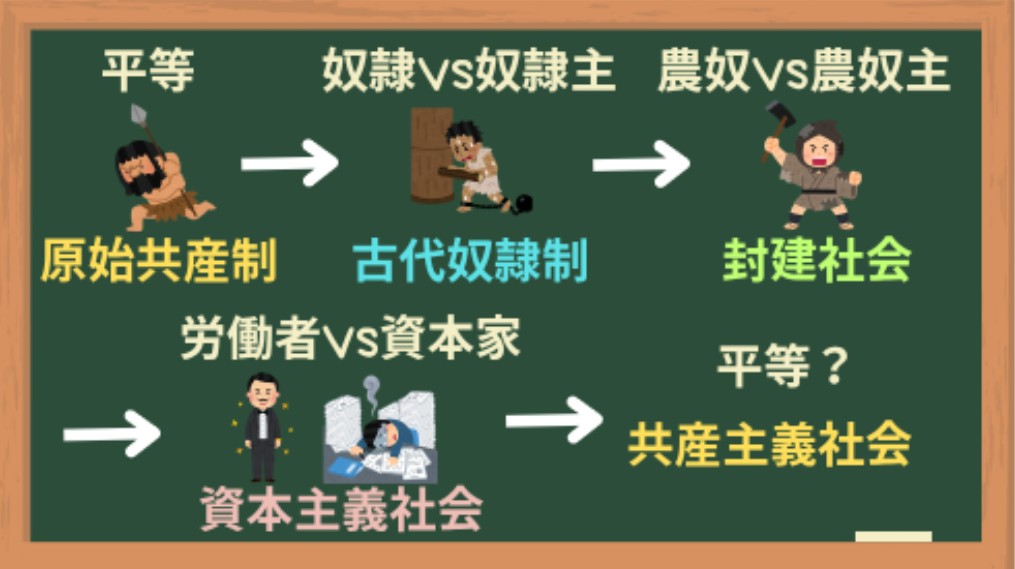

マルクスはこの経済の変化には段階があり次のように変化していくとしています。

②古代奴隷制

③封建社会

④資本主義社会

⑤共産主義社会

最初の原始共産制の時代は上部構造と下部構造が分かれていないことで平等でした。

それが古代奴隷制の時代になると奴隷と奴隷主の上下関係が発生します。

封建社会の時代になると農奴と農奴主、資本主義社会の時代になると労働者と資本家の上下関係に変わっていきます。

この後、共産主義社会になることで平等になるとしています。

他の経済成長分類

国の発展とそれに伴う債務、債権の変化をみたいなら国際収支の発展段階説がオススメです。

国が近代化する流れをつかむ場合におすすめです。

フリードリヒ・リストは工業化までの発展段階と自由貿易の関係性について語っています。

生産者から消費者に到達する過程を重視したのがカール・ビュッヒャーの発展段階説です。

交換手段の変化による経済発展段階説についてはこちら

産業革命による経済の分類を知りたい方はこちら

日本政府が考える社会の段階についてはこちら