こんにちはユキドケです。

今回は、キャッシュレスについて話をします。

- 国債為替手形(14、15世紀メディチ家)

- 小切手(14世紀イタリア)

- ポイント、スタンプカード(1850年代米国)

- 汎用クレジットカード(1950年代米国)

- PayPal(1998年米国)

- 非接触型ICカード(2001年日本)

- バーコード決済(2010年代中国がけん引)

- タッチ決済(2010年代)

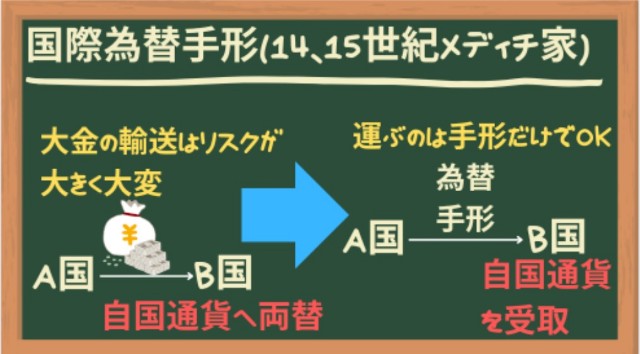

国債為替手形(14、15世紀メディチ家)

元々、現金以外の方法で買い物をする方法として「手形」が使用されていました。

この手形は12世紀頃にイタリアで誕生したといわれています。

お金を使う代わりに支払いの約束と支払い時期を記載して使用します。

この手形が発展して国際取引の場で使われるようになるのが14、15世紀ごろになります。

国と国との間を大金を持って移動するのは非常にリスクがあり大変でした。

また、お金は基本的に他の国では使用できません。

そこで、現地の通貨で手形を発行して

移動先の国でその国の通貨と手形を交換するという方法が非常に便利でした。

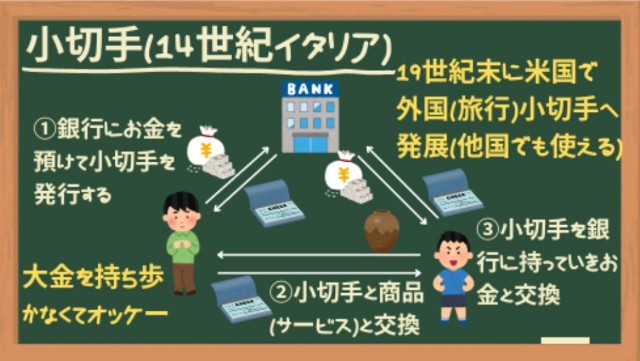

小切手(14世紀イタリア)

14世紀のイタリアでは小切手が誕生します。

銀行にお金を預けて銀行から小切手を貰います。

その小切手に金額を書くことで商品と交換することができました。

小切手を受け取った側はその小切手を銀行に持っていく事で現金に換えることが出来ます。

時代が進み19世紀になると米国で他国でも使える小切手として外国(旅行)小切手が誕生します。

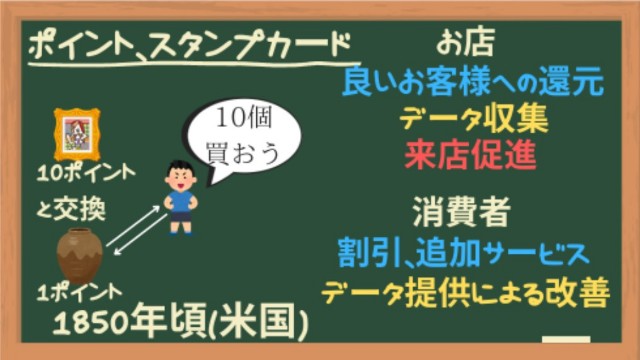

ポイント、スタンプカード(1850年代米国)

ポイントやスタンプの誕生は1850年代の米国だといわれています。

商品を買う事でポイントが付きそのポイントを集める事で商品と交換できます。

時代が進みデジタル化してくるとより便利になりました。

お店側は

①お客様への還元

②データ収集

③来客促進

などの効果があります。

消費者側は

①割引や追加サービス

②データ提供によるサービスの改善

などが期待されます。

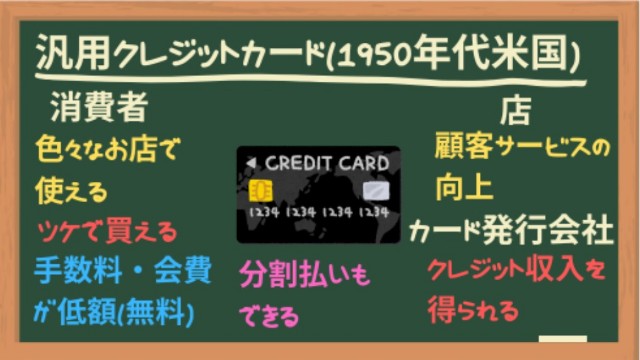

汎用クレジットカード(1950年代米国)

更に時代が進むと消費が活発になり「汎用クレジットカード」が誕生します。

消費者側は

①いろいろなお店で使える

②ツケで買える(お金が無くても)

③手数料、年会費の低額(無料)

④分割払いもできる

などのメリットがあります。

店側は導入する事で

顧客サービスの向上につながり新規の顧客獲得につながります。

カードの発行会社は

クレジット収入が得られます。

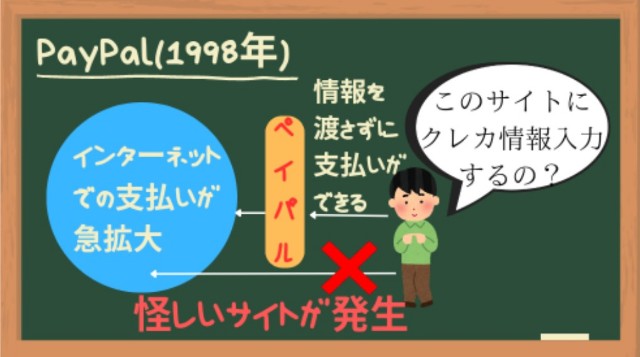

PayPal(1998年米国)

2000年に近づいてくるとインターネットが誕生してネット上でのクレカ払いが多くなります。

そんな中で個人や名前の聞いたことのない会社のサイトを使った取引でクレジットカード情報を入力するリスクが発生しました。

そこで登場するのが「PayPal」です。

「PayPal」は相手のサイトにそういった情報を入力せずに支払いが出来る画期的なサービスでした。

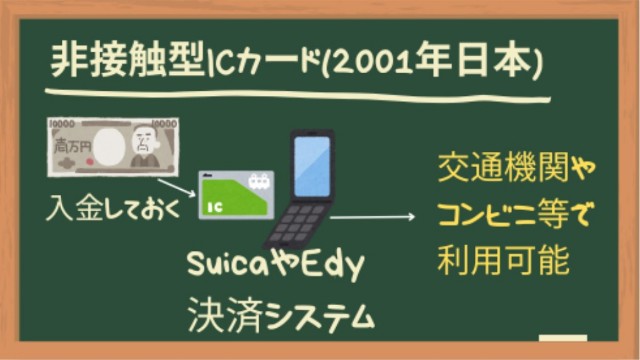

非接触型ICカード(2001年日本)

日本では2001年から「非接触型ICカード」として「Suica」が誕生しました。

後にそのシステムをケータイに入れた「Edy(おサイフケータイ)」も誕生しました。

これらは、予めお金をチャージしておくことで

交通機関やコンビニ等での支払いに使う事ができました。

こちらが画期的だったのはケータイやカードをかざすだけ

という手軽さでした。

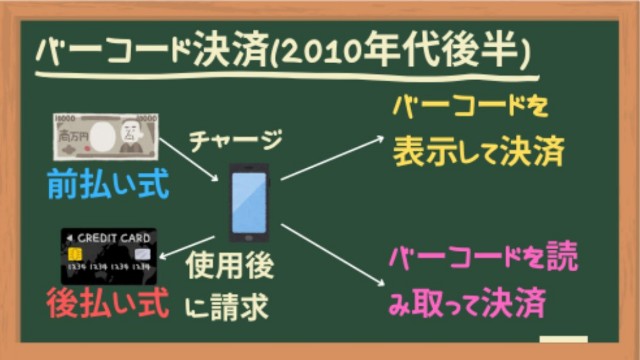

バーコード決済(2010年代中国がけん引)

2010年代も後半になると中国を中心にバーコード決済が流行ります。

こちらは、バーコードやQRコードを表示してそれを読み取ることによる決済です。

お金は

予めチャージする「前払い式」

支払い後にクレジットカードに請求する「後払い式」

から選んで払います。

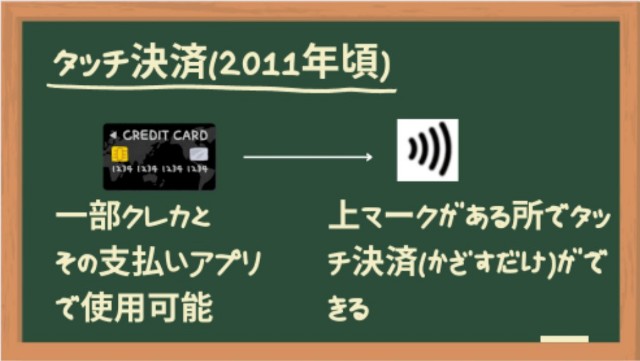

タッチ決済(2010年代)

先程のバーコード決済と同時期にクレジットカードのタッチ決済も普及し始めました。

一部クレカとそのクレカの支払いアプリを使ってかざすだけで支払いができます。